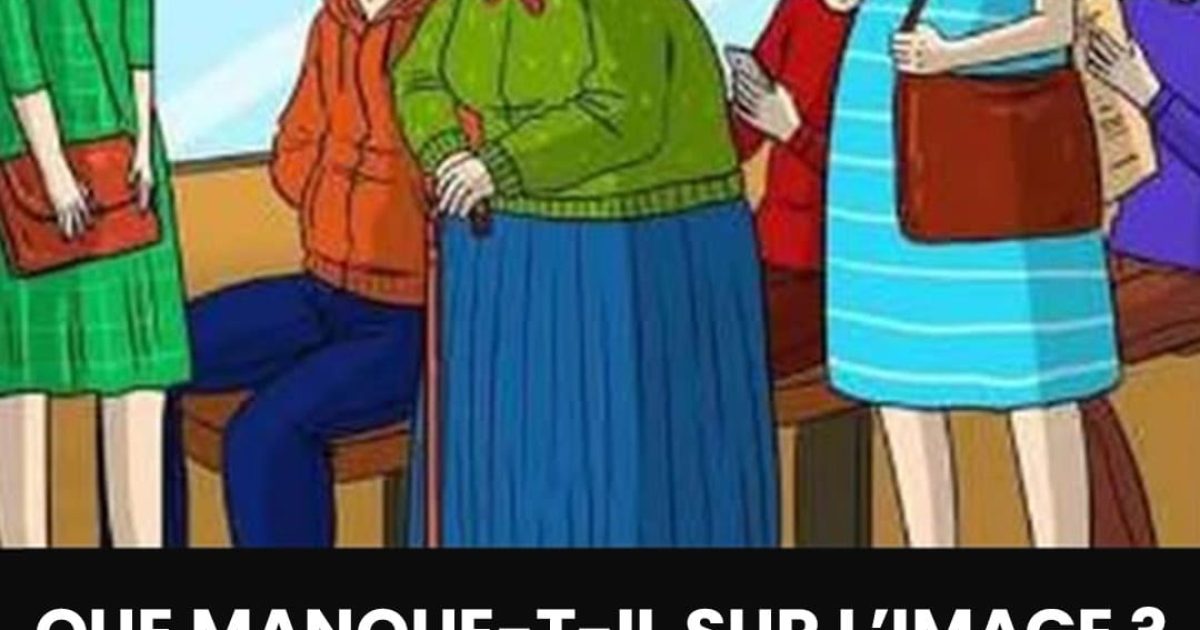

La symbolique cachée de la posture assise chez les femmes

Ce geste apparemment anodin que nous répétons machinalement chaque jour raconte en réalité une histoire complexe de codes sociaux et d'héritage culturel. Notre façon de nous installer sur une chaise révèle bien plus que nous ne l'imaginons sur notre rapport au monde et aux attentes genrées.

Un héritage culturel inscrit dans notre posture

Ce mouvement est devenu si naturel qu’on en a oublié son origine. Adopter cette position assise relève pourtant d’un apprentissage social profondément enraciné. Au XVIIIe siècle en Europe, cela représentait un signe distinctif de raffinement et d’éducation, une manière d’afficher son appartenance à la bonne société tout en manifestant une retenue certaine. Les guides de savoir-vivre de l’époque étaient formels : une digne représentante de son sexe se devait d’adopter une attitude réservée et mesurée.

La signification de cette posture varie cependant selon les latitudes. En Asie, particulièrement au Japon et en Corée, le fait d’entrecroiser les membres inférieurs en présence de personnes plus âgées ou dans des circonstances officielles peut être perçu comme un manque de considération. La position idéale y est caractérisée par une assise droite et équilibrée, les deux plantes de pieds reposant à plat sur le sol. Preuve qu’un geste apparemment banal peut revêtir des interprétations radicalement opposées selon les traditions locales !

Aujourd’hui encore, ces conventions historiques continuent d’imprégner nos comportements contemporains. Entre les modèles véhiculés par les médias, les règles non écrites et les pressions souvent imperceptibles, cette manière de s’installer demeure pour nombre d’entre nous un réflexe conditionné… quitte à sacrifier parfois notre aisance physique.

Le langage corporel : ce que notre assise révèle de nous

Au-delà des dimensions culturelles, cette position peut également trahir notre état psychologique du moment. Elle constitue un véritable idiome non verbal : celui de notre corporalité. Nous négligeons souvent à quel point notre attitude physique s’exprime avant même que nous ayons prononcé un seul mot.

Une cuisse reposant sur l’autre, orientée vers notre vis-à-vis ? Cela peut dénoter de l’attention, peut-être même une certaine affinité. Des jambes fermement entrelacées et ramenées vers soi ? Une manifestation de réserve, un besoin d’établir une frontière sécurisante. À l’opposé, une disposition dégagée, les deux pieds solidement posés au sol, peut communiquer une impression de sérénité, d’assurance paisible.

Et saviez-vous que ces attitudes ne sont pas uniformément réparties entre les genres ? Dès le plus jeune âge, les fillettes reçoivent des encouragements – souvent implicites – à « se tenir correctement », à « bien disposer leurs jambes », tandis que les petits garçons bénéficient d’une liberté posturale plus grande, pouvant même s’étaler sans complexe. Une distinction en apparence insignifiante, mais qui en révèle beaucoup sur les rôles sexués que la société nous assigne dès l’enfance.

L’importance de la posture dans l’environnement professionnel

Dans l’espace de travail, durant les réunions, ou même lors d’un recrutement, notre façon de nous asseoir peut affecter l’image que nous projetons. Les recherches en psychologie sociale l’ont abondamment confirmé. Une attitude corporelle tendue risque d’être interprétée comme un déficit de confiance en soi. À l’inverse, une disposition décontractée, stable et bien ancrée transmet un message sans équivoque : « Je suis légitime dans cette position. »

Pour les femmes, cela peut représenter un exercice d’équilibre délicat. Comment concilier confort personnel et projection d’une image compétente et professionnelle, sans céder aux clichés de « la femme trop directive » ou « insuffisamment féminine » ? Effectivement, même dans notre manière de nous asseoir, nous devons fréquemment naviguer entre expression authentique et conformité aux attentes.

Et si nous cessions d’évaluer… notre façon de nous asseoir ?

Au final, ce simple réflexe, si ordinaire et si discret, soulève une question autrement plus fondamentale : celle de l’autonomie corporelle. Pourquoi certaines attitudes restent-elles considérées comme plus « convenables » pour les femmes ? Pourquoi la délicatesse serait-elle valorisée au détriment du bien-être ? Et si nous commencions à questionner ces normes implicites ?

Après tout, prendre place, c’est aussi affirmer sa présence dans l’espace. Il est grand temps que chaque femme puisse le faire en toute liberté, sans justification, sans restriction, et sans craindre le jugement d’autrui.