Le bikini, symbole d’émancipation et de révolution dans la mode féminine

Difficile d’imaginer qu’un vêtement aussi minuscule ait pu provoquer autant de débats ! Et pourtant, le bikini, aujourd’hui symbole d’été et de liberté, fut longtemps perçu comme une véritable provocation. Derrière ce petit bout de tissu, c’est toute une histoire de femmes, de courage et d’évolution sociale qui s’est dessinée, maille après maille.

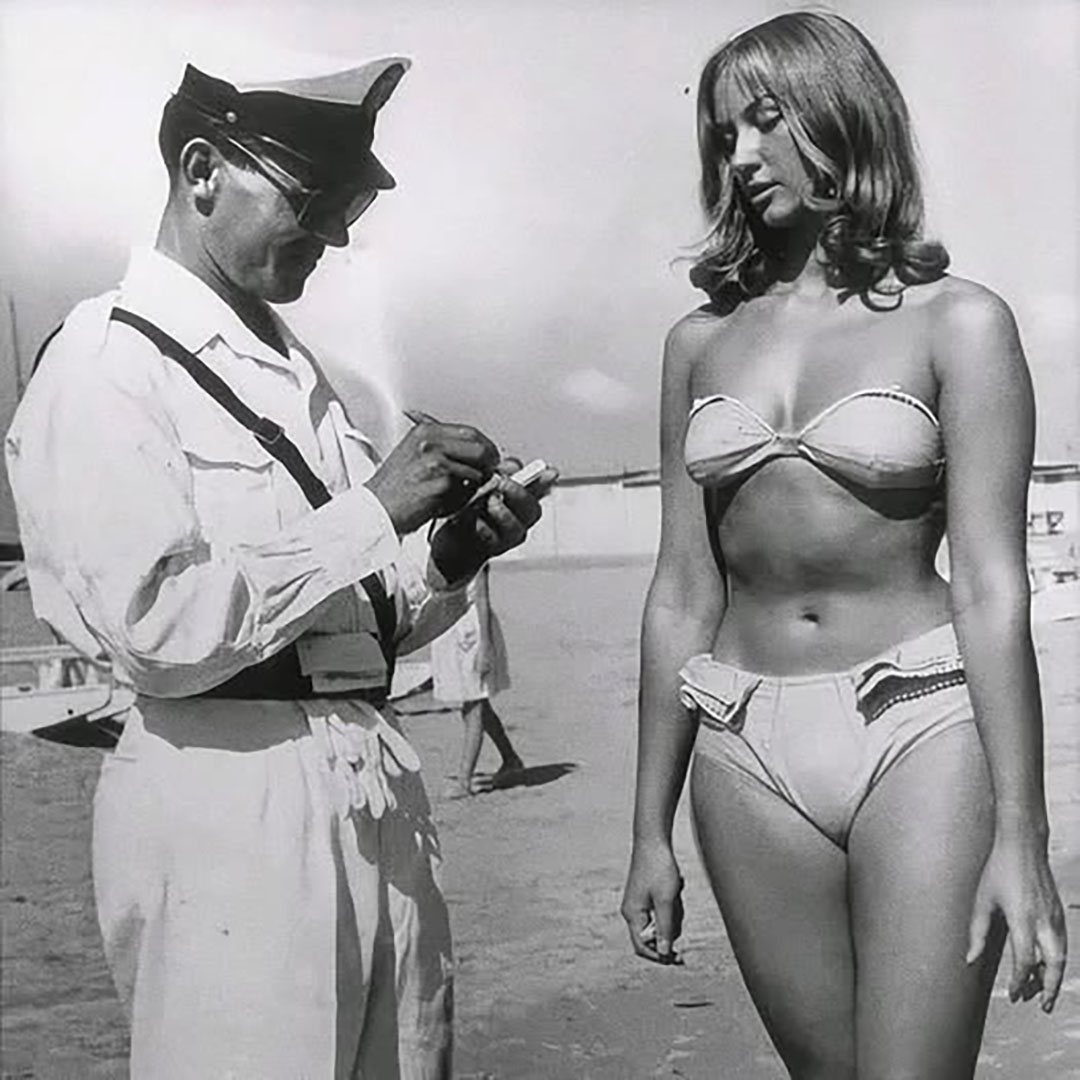

Des débuts tout en pudeur

Au début du XXᵉ siècle, la baignade n’avait rien de glamour. Les femmes portaient des tenues en laine lourdes et couvrantes, plus proches du pyjama que du maillot de bain. Le but ? Profiter de la mer tout en restant “décente”. Sur certaines plages, des agents vérifiaient même la longueur des jupes de bain avec un ruban à mesurer ! La plage était alors un lieu de respectabilité, pas encore de liberté.

Annette Kellerman, la pionnière audacieuse

C’est une nageuse australienne, Annette Kellerman, qui osa défier les conventions. En 1907, elle porte un maillot une pièce ajusté, laissant voir ses bras et ses jambes. Scandale ! Elle est brièvement arrêtée, mais son geste marque un tournant. Grâce à elle, les femmes commencent à troquer les tissus épais contre des tenues plus pratiques, synonymes d’émancipation.

Les années folles : premières vagues de liberté

Dans les années 1920, l’air du temps change. Les femmes se coupent les cheveux, travaillent, votent et… se baignent enfin sans corset ! Le maillot se raccourcit, s’allège, épouse les formes. C’est encore timide, mais déjà une petite révolution : la mode balnéaire devient un espace d’expression de soi.

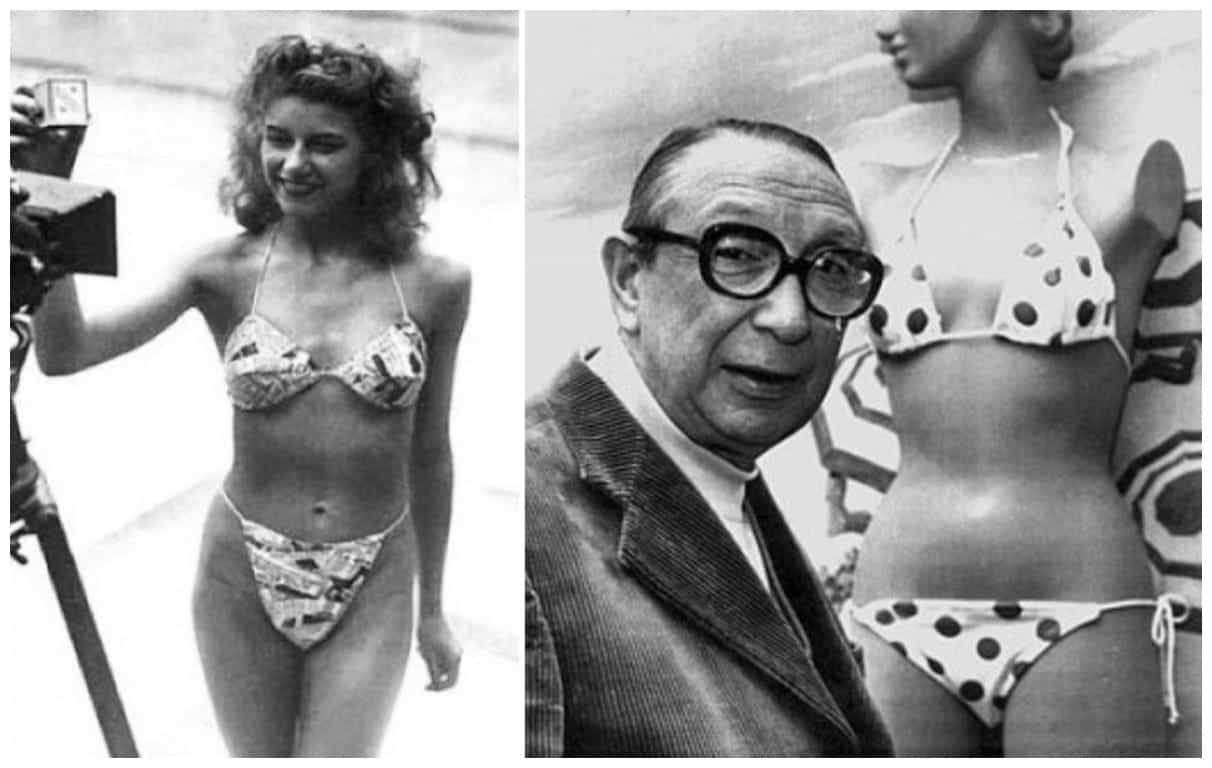

1946 : la bombe “bikini”

Et puis, un jour de juillet 1946, Louis Réard, ingénieur français, présente à Paris un deux-pièces minuscule. Il le baptise “bikini”, en référence à l’atoll du même nom, où avaient lieu des essais nucléaires — un choix qui résume parfaitement son impact explosif !

Le public est choqué. Trop audacieux, trop court, trop tout. Le bikini est même interdit sur plusieurs plages et banni des écrans. Mais, comme souvent, ce qui choque finit par séduire.

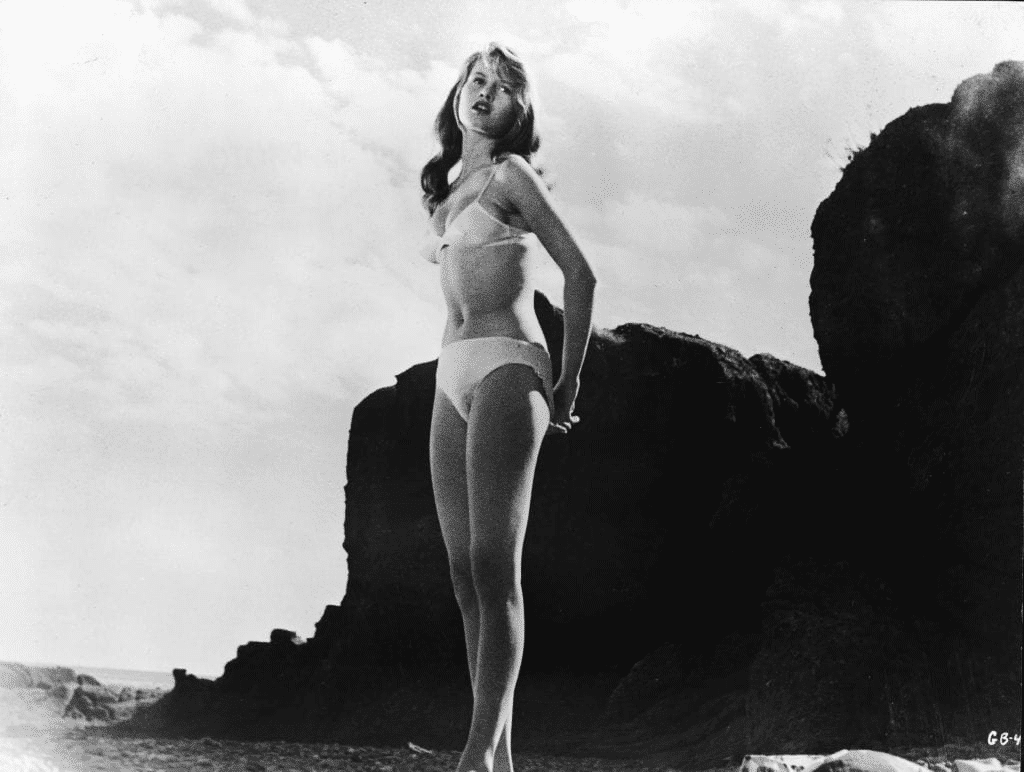

Les icônes qui ont changé la donne

Dans les années 1950 et 1960, le cinéma s’empare du phénomène. Brigitte Bardot, dans La fille au bikini, ou Ursula Andress, sortant de l’eau dans James Bond : Dr. No, font entrer le bikini dans la légende. Ces images marquent l’imaginaire collectif : la femme libre, solaire, sûre d’elle. Le bikini devient une affirmation de confiance, non plus une provocation.

Les années 70 : l’affirmation du corps

Les années 1970 consacrent le bikini comme symbole d’autonomie. Les modèles se diversifient — triangle, bandeau, ficelles — et les femmes s’approprient enfin leur image. Le corps n’est plus une honte, mais un moyen d’expression. Cette liberté nouvelle s’inscrit dans un contexte plus large : égalité, féminisme, affirmation de soi.

Aujourd’hui : un symbole d’acceptation et de diversité

En 2025, le bikini n’est plus un objet de scandale, mais un emblème d’acceptation. Sur les plages, toutes les silhouettes ont leur place : tailles, âges, couleurs, morphologies, tout est célébré. Les marques multiplient les modèles inclusifs, prouvant que la beauté n’a pas de norme. Porter un bikini, c’est avant tout se sentir bien dans sa peau, peu importe les standards.

Petit vêtement, grande histoire

De la provocation à la libération, le bikini raconte un siècle d’audace et de conquêtes féminines. Il rappelle que la liberté se gagne parfois par les gestes les plus simples… comme celui d’oser enfiler un maillot deux-pièces et sourire au soleil.